食事の福祉補助具を利用する意味は

介護が求められる利用者などには時折、自分の力で食事をすることが難しいだけでなく、食べるという身体動作をすることが自体が困難な人もいます。

そういった状況にあるケースでは、利用者の要介護度のレベルや状態に適した食事の福祉補助用具を活用することで、自ら食事を摂るという動作が可能になり、口に入れやすくなることによって食事という行為が満足できる状態に繋がる可能性が高くなります。

自分一人の力で食べる時と、他人に手伝い食べさせてもらう時とでは、同じように食事を摂る場合でも味わいが異なります。

たとえ要介護度のレベルが重くなった場合でも、やはり自分一人の力で食べ物を食べることによって、今よりも自立意識と主体的行動力を発揮して日常生活を送れるようになる可能性が高くなります。

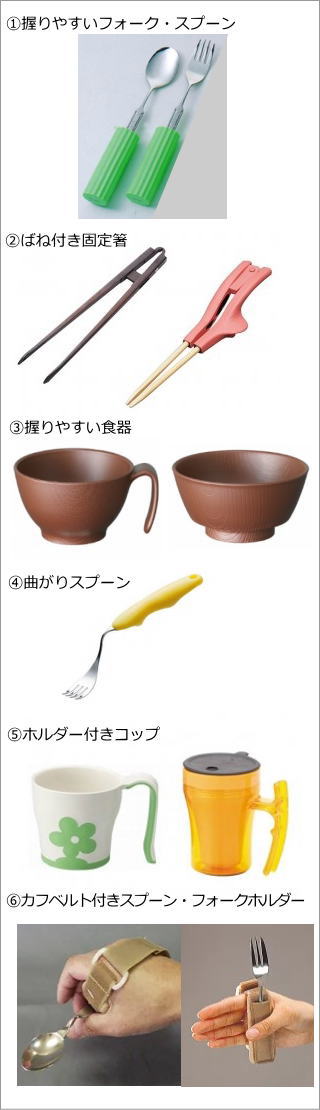

食事の福祉補助用具の種類

筋力が衰えている要介護者の食事福祉補助用具

食事で食べ物を摂食する際の動作は、身体のあらゆる筋肉や関節などの機能が幾重にも連動し動くことで可能となります。

筋力の衰えや麻痺・拘縮などの障害が原因で、両腕の運動機能に支障がある場合は、次のような食事の福祉用具・補助具を使用することにより、障害となっている運動機能を補うことが可能になるので、自分一人でも支障なく食事を摂りやすくなります。

片麻痺がある要介護者の食事福祉補助用具

ほとんどの場合、円滑に食事をするための動作としては、両腕をうまく使用して食事をします。

一方、片麻痺を患っている利用者などが箸やスプーンを使用して食事を摂る時は、お茶碗やお皿や配膳トレーなどが食卓テーブル上で滑って動いたりしてお茶碗・お皿の中や内側にある食べ物をスムーズに掴んだりすくったりできない場合があります。

このような食べにくい状態を防止する目的で食事に関する福祉用具や補助具が用意されています。

食事の福祉補助具では、お皿や小鉢などの裏側にすべり止めの素材が取り付けられている食器や、すべりにくい材質を使用した滑り止めマットなどをテーブルに敷きマットの上に食器を置くことでお皿やお茶碗などが動かず、利用者が食事を摂りやすくなります。

やさかカイゴセンター「ノンスリップマット」より

②写真引用元:

介護BOXパンドラ「プチエイド・茶碗まくら」より

③写真引用元:

介護BOXパンドラ「メラミン食器 リズムシリーズ」より

食事介助が必要な要介護者の食事福祉補助用具

食事介助がどうしても必要な要介護者で、物からの刺激に抵抗がある方には、口当たりの柔らかいスプーンなどを使用することで刺激を少なくし押さえることが出来ます。

また、スムーズに口を開けない要介護者には、平たく薄い形状のスプーンを使用することで、口を大きく開けなくてもスプーンが入りやすくて、あごなど筋肉への負担が軽くいなります。

他には、後ろに首を傾けなくても飲みことが可能なコップなどがあり状態によって活用するといいでしょう。

口腔から食べ物をボロボロとこぼしやすい要介護者の場合は、食事用エプロンを利用するのもいいと思います。

ですが、食事のたびに、毎回エプロンを着用するのは面倒で邪魔くさい気が進まないという方などであれば、見た目は普通の服に見える形状に工夫されたエプロンも販売されているので利用するのもいいでしょう。